Un pacchetto di sigarette aperto spunta dalla bacheca all’ingresso dell’ex cinema-teatro Michetti a Pescara, offrendo il suo contenuto ai passanti. Un tappeto rosso stende solennemente il benvenuto sulla strada, accogliendo i visitatori all’entrata dell’edificio liberty, una delle poche testimonianze rimaste della città vecchia. Con questi interventi, Renata Lucas segna una nuova destinazione per il palazzo, rimasto chiuso per oltre vent’anni e oggetto di lavori di restauro attualmente interrotti. Da un’idea dell’artista brasiliana, sviluppata insieme al curatore Massimiliano Scuderi, prende forma la mostra “Pickpocket”.

Cinematografico è anche lo spunto iniziale, che ruba il titolo al film di Bresson del 1959, la parabola di un borsaiolo che affina la propria destrezza nel furto fino all’inevitabile epilogo in carcere, dove ricostruisce l’origine dei propri impulsi nell’insoddisfazione affettiva familiare. Il ladro diventa qui metafora dell’artista contemporaneo, diviso fra appropriazione e senso di perdita, mancanza e sfida al limite che compendiano la società presente. Una pratica del furto che travalica contesti geografici e criteri generazionali, come attesta la lista dei diciotto artisti invitati per l’occasione.

“Pickpocket” inaugura un più ampio progetto dedicato al rapporto fra arte e spazio pubblico (SOMEPLACE SOMETIME), tema che da tempo occupa l’attività della Fondazione Zimei. In questo episodio, tale relazione è declinata attraverso la realizzazione di interventi site-specific in contesti in disuso, rivitalizzando con successo la tradizione pescarese della storica mostra “Fuoriuso”. Come nella rassegna ideata dal gallerista Cesare Manzo negli anni Novanta, l’involucro architettonico viene qui presentato allo stato grezzo, sospeso fra la memoria del passato e un senso di potenzialità futuro, che riconfigura l’ermeneutica delle opere contenute. Un ulteriore elemento che definisce la formula di “Pickpocket” è il nesso fra arte contemporanea e impresa: alcune aziende del territorio sono state coinvolte nella produzione delle opere in mostra, innescando così un meccanismo economico virtuoso. Data le caratteristiche della mostra, è sembrato opportuno per questa recensione seguire il percorso espositivo.

Varcata la soglia del teatro, segnata dagli interventi di Renata Lucas, il visitatore è accolto dallo sguardo di RAS (2023) di Invernomuto. Come una sorta di amuleto protettivo, la scultura fonde la forma di una tegola e una maschera funebre. Rivestita di liquirizia, l’opera dichiara l’intenzione del duo artistico di “contraddire gli stereotipi usando iconografie nascoste”: in questo caso, la fusione tra un elemento edilizio – che richiama il boom economico italiano – e una maschera con allusioni “esotiche”. Il materiale della liquirizia aggiunge un ulteriore livello di significato, diventando un indicatore “di un immaginario e di un’epoca storica”. L’opera appartiene a un ciclo dedicato alla figura del negus Halie Selassié I, una figura che interessa gli artisti per le sue molteplici connotazioni: ultimo imperatore d’Etiopia, demonizzato dal Fascismo e venerato come figura messianica dai seguaci del culto rastafariano. Il rimosso dell’impresa coloniale italiana è affrontato anche nella seconda opera di Invernomuto in esposizione (all’interno del teatro), Topolino in Abissinia (2017): una mano di Mickey Mouse che esce dal muro, in un ambiguo gesto fra offerta e conciliazione. Anche in questo caso, fulcro dell’opera sono le contrastanti letture del personaggio disneyano: durante la guerra di Etiopia, l’icona innocente dell’ottimismo statunitense – scampata all’autarchia fascista – fu usata come brutale portavoce del colonialismo italiano, cantandone le imprese nell’omonimo brano di propaganda (1936).

Le questioni coloniali si ripropongono nella scultura di Gaëlle Choisne, che s’impone con valenza architettonica nel corridoio d’ingresso. Sun City (2023) è costituita da un muro in fibra di canapa – materiale utilizzato nel Settecento per la realizzazione delle gomene delle barche ad Haiti – intersecato da lastre di vetro che recano stampate immagini della stessa isola caraibica. All’intersezione fra culture diverse si colloca anche l’identità dell’artista, francese da parte paterna, haitiana da quella materna. La scoperta di Haiti è arrivata tardi per Choisne, come un duplice shock dettato sia dalle affinità inconsapevoli con il proprio lavoro sia dalla resilienza della popolazione di fronte ai disastri naturali. L’ispirazione dall’isola investe numerosi aspetti culturali, fra cui la fotografia assume un ruolo preminente. Le immagini, che evocano l’attività umana nel contesto naturale, si fanno qui diafane, a comporre il disegno di un’opera che l’artista definisce “un prisma caleidoscopico con multiple voci di significati e segni”.

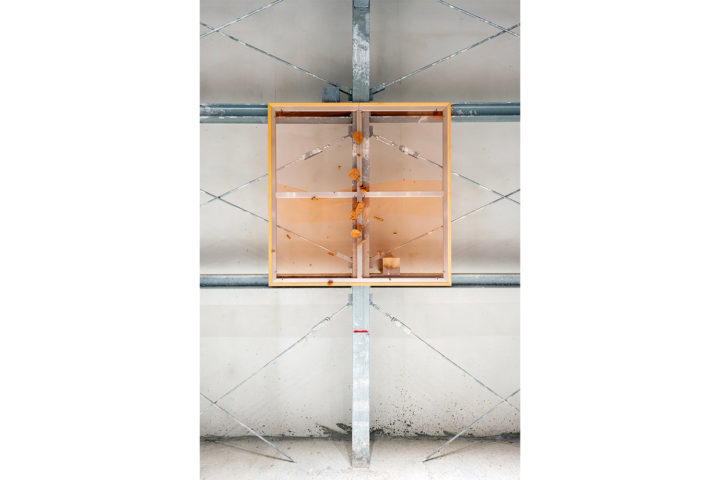

Dal foyer si accede alla sala cinematografica, l’ambiente di maggiore cubatura. Qui, i lavori di restauro lasciano a vista soltanto lo scheletro in acciaio delle sedute, che diventa opportunità e supporto per l’arte. Lungo una sorta di corridoio sotto la struttura è allineata la serie di quadri di Francesco João (Untitled, 2023), che riflettono il vocabolario materiale circostante. I telai in alluminio sostengono infatti tessuti trasparenti, abitati da piccoli elementi circolari in argilla che recano immagini di smile o di numeri digitali (display a sette segmenti). Variamente disposti sulla superficie pittorica, questi diversi sistemi di segni – iconici e non – sono sovrapposti a un supporto diafano che abolisce la distinzione fra piani, in un quadro generale di decostruzione concettuale del medium pittorico. Al termine di questo passaggio, appaiono sospese dall’alto le sculture di Leyla Aydoslu (V1, V2, V3, V4, 2023). Nel suo caso, invece, l’approccio pittorico degli esordi viene applicato al medium scultoreo, corroborato dal prelievo di oggetti dallo spazio urbano. Dall’estetica utilitaria di quest’ultimo provengono i quattro elementi cilindrici il cui rivestimento materico-pittorico rinnova l’estetica informe. È invece un livello “pre-scultoreo” – nella definizione dello stesso autore – quello rivendicato dal lavoro di Adriano Costa. L’artista brasiliano elegge a sito del proprio intervento la struttura metallica delle sedute, presenza ineludibile al centro della sala. Nella parte superiore e inferiore della griglia metallica, vari materiali prelevati dalla quotidianità sono disseminati con studiata casualità: tappeti (ridipinti in tinte monocrome a rivelare il partito decorativo), pagine di giornale, tubi di plastica, lenzuoli, coperte, assi di legno (Black Mass or How To Disappear Completely, 2023). La congerie di materiali sembra suggerire presenze abusive e temporanee, scarti e assenze.

Nel passaggio laterale che conduce verso il palco sono appesi due spartiti musicali di Santo Tolone (un altro si trova al lato opposto della sala). L’artista ha coinvolto il compositore Luca Recchia nella realizzazione di brani basati su suonerie, allarmi e latrati di cani (Sirene, 2023). I pezzi, che conducono nel discorso musicale incongrui brani di realtà, sono stati eseguiti da un quartetto di sassofoni durante l’affollata sera d’inaugurazione.

Nello spazio originariamente riservato al palcoscenico, posa a terra la scultura di Luca Vitone Romanistan #3 (2019). Su un frammento di paesaggio desertico poggiano un paio di sandali maschili (fusi in bronzo): ritratto in assenza del padre dell’artista, scomparso pochi giorni prima la partenza di Vitone per l’opera-viaggio Romanistan, che ripercorre a ritroso il cammino dei popoli Roma e Sinti da Bologna a Chandigarh (India). L’oggetto diventa così sineddoche di una mancanza e viatico per un altro viaggio. Al centro del palco domina uno degli interventi più puntuali della mostra, Farsa di Renata Lucas (2019). Un imponente velario contiene al suo interno due sezioni di dimensioni decrescenti, ruotanti su un asse che consente di assumere diverse configurazioni, consentendo il passaggio dello spettatore. Ispirata da uno spettacolo di magia, l’opera nasce come una metafora politica del Brasile, acquistando in questa occasione connotazioni più universali: una scena in costante movimento conduce a disgregazione corporea, svelando il sipario su una realtà farsesca, “un teatro che esibisce sé stesso”.

Da questa posizione si rivela alla vista nella galleria superiore l’insegna luminosa di Claire Fontaine, Protect me from what I don’t want (2023). L’opera combina alcuni celebri riferimenti per farne esplodere la semantica: il truismo di Jenny Holzer – ribaltato di senso – è scritto attraverso luminarie siciliane, composte secondo il disegno del motto infame all’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz (Arbeit macht frei, Il lavoro rende liberi). L’ambiguità dello statement originario è risolta e allo stesso tempo straniata dal conflitto fra la festività delle luminarie e la negazione concentrazionaria.

Dietro il sipario, lo spazio delle quinte è abitato da altre presenze più intime, che evocano attraversamenti fra spazi interni ed esterni. La stella caduta e bruciata a una punta di Caterina De Nicola (Sorrows cannot help but illuminate those who enjoy, 2023) illumina un’indagine sui simboli, che affascinano l’artista per il fallimento dei loro significati progressisti ed emancipatori. Dall’incontro fortuito con la materialità dell’oggetto – sia trovato per strada che nelle case di amici – nasce anche la pratica di Ser Serpas, che fa arrivare dal suo appartamento a Tbilisi una toilette in legno contente una collezione di profumi (The collector, 2022). Lo spunto cinematografico della mostra diventa letterale nel caso di Martin Soto Climent, autore di una serie di portafogli in carta abbandonati a terra (Untitled, 2023), contenenti finte banconote dello stesso materiale. Gli oggetti, che riproducono un incontro fortuito dell’artista in un paese del Messico, raccontano, nella loro economia di mezzi, desideri e aspirazioni di classe.

Sul prelievo – questa volta letterale – dal reale si basa anche il lavoro di Andréa Spartà, che si appropria di due insegne di negozi di fiori, presentate atterrate sul pavimento (Untitled, 2023). Le pareti circostanti offrono due voci della pittura italiana più recente. Valerio Nicolai propone un ironico Quadro che offre noccioline (2023), in cui un monocromo blu comprende una tasca contenente arachidi. L’astrazione convive con l’antitesi del reale, la trascendenza con l’utilitario quotidiano e banale che si offre allo spettatore come istigazione al furto, sgonfiando ogni pretesa retorica del medium. Marco Pio Mucci riscopre una misura sublime nella sua marina ancorata a ricordi autobiografici, nei quali le acque sono solcate da un veliero fantasma e sorvolate da ufo (I used to think my father was God #1, 2023). Nel piccolo ambiente adiacente si rivela la presenza più giovane della mostra, Aronne Pleuteri, che nel video Due fantasmi tentano di picchiarsi ma sono incorporei (2022) mette in scena un teatro dell’assenza, in cui tono ludico e tragico riescono a coesistere. L’altra stanza contigua ospita la scultura cinetica di Berenice Olmedo (Paula, 2023), un paio di gambe di ballerina composte da dispositivi ortopedici che si muovono grazie a un complesso sistema robotico. L’opera aggiorna la lunga tradizione estetica dell’automa con una contemporanea riflessione sulla disabilità, la cui rappresentazione consiste, nelle parole dell’artista, di “variazioni dell’esistenza, variazioni del movimento, variazioni della lentezza e della velocità”.

Il percorso verso l’uscita conduce a una serie di piccole stanze che custodiscono le fotografie di Jana Ilková: scatti in bianco e nero che racchiudono piccole epifanie quotidiane, fatte di apparizioni domestiche e animali.