Lorenzo Bruni: Pratichi l’astrazione pittorica per riflettere sui meccanismi della visione e rendere la fruizione del monocromo un’esperienza fisica; questo stabilisce nuove relazioni tra contenuto (il quadro) e contenitore (la scatola architettonica). L’esigenza di stabilire un confronto tra il bisogno di un controllo sulle cose (usi da sempre le mappe geografiche o i retini della stampa fotografica) e la meraviglia che deriva da eventi incontrollabili — il trasudare del colore a olio e la sua presenza tangibile al di sotto di una superficie assoluta e compatta come nella serie degli “Inversi” (2000), o la serie successiva dei “Coast to Coast” (2005) — corrisponde, a livello formale,a un confronto tra segno e superficie. In questo rapporto risiede la tua eredità modernista. Cosa è per te il colore?

Paolo Parisi: Come on baby light my… color! Il colore è viscere e intelletto. Cito i Doors per riportare la questione al nocciolo del mio lavoro: l’esperienza. I miei quadri, i disegni e le installazioni sono il tentativo di proporre un’esperienza, in presa diretta, del vedere, che poi corrisponde a sua volta a una rifl essione sulle modalità della visione. Per questo motivo non vedo una differenza tra gli “Inversi” e le sculture o le fotografie (“M.V.”, 2002) realizzate per la mia personale da Neon a Bologna nel 2002. Si trattava di fogli di plexiglass blu sovrapposti a stampe fotografiche di alcune vedute di paesaggi innevati. Il paradosso che si creava attraverso il bianco naturale della neve, filtrato a sua volta da lenti colorate, è per me la condizione in cui si trova l’uomo occidentale, ovvero quella di vedere le cose sempre attraverso un filtro: una “condanna” a cui sembra non esista rimedio. La mia ossessione (la pittura) ha a che fare con questa condanna e con la necessità di uscire da essa, trovando un punto di vista fisico rispetto alle cose, e non solo mentale (e viceversa). Il colore è quello che rende possibile questo dialogo. Il colore è la componente immateriale, luminosa, ma anche densa e fisica, dentro la quale siamo costantemente immersi e che io cerco di mettere in evidenza.

LB: Il colore è inteso come suono che rompe gli altri suoni e per questo ci riporta a calibrare i nostri valori di osservazione del reale?

PP: Sì. Questa idea del raggiungere un grado assoluto della visione mi ha sempre affascinato, non per un bisogno di fuga, quanto per la ricerca di un confronto più concreto. L’esigenza di lavorare sul monocromo oggi nasce dalla consapevolezza modernista del fatto che la “fisicità” della tela ormai è stata conquistata a discapito dello spazio illusorio all’interno della cornice del quadro. La sfida adesso è di porre l’attenzione sullo spazio che occupa lo spettatore e sul suo punto di vista hic et nunc, usando però sempre i mezzi della pittura e cercando di rinnovare i codici di questo linguaggio. Nel mio recente progetto per il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato [“Come raggiungere la costa (Museo)”, 2008], lo spettatore camminava in un corridoio denso di colore, ovvero di luce, ottenuto semplicemente cambiando il materiale delle vetrate con un plexiglass rosso. Se osservava verso l’esterno, vedeva un paesaggio e un cielo come se fosse un quadro, se invece rivolgeva lo sguardo verso l’interno, sulle pareti, si trovava a confronto con un disegno in argento di una carta nautica deformata per ottenere una veduta costiera.

LB: È questo l’equilibrio di cui parlavi all’inizio? Metti sempre il vedere e il percepire in relazione, unendo l’esigenza che ha da sempre l’uomo di controllare il mondo e quella di perdersi in esso. Questa tua intenzione si manifesta nella proposta di nuovi parametri con cui orientarsi e ripensare la fruizione del nostro reale. Oltre all’Observatorium (2004), realizzato per la personale alla Galleria Nicola Fornello a Prato, penso a Luogo, scultura con video esposta alla Galleria Gianluca Collica a Catania nel 1996, o all’intervento nel paesaggio Territori di confine (Bibliografia), realizzato per la Provincia di Torino nel 2003. Con i tuoi lavori metti a conoscenza lo spettatore del suo punto di vista sia fi sico che mentale, ma anche del fatto che questo punto di vista deve essere condiviso e confrontato con quello di altri spettatori. È così? Oppure la pittura e la visione sono prima di tutto un fatto personale?

PP: Il mio è un lavorare su questo confronto/ dialogo della visione soggettiva. L’Observatorium del 2004 (strati di fogli di cartone che formano un cubo perfetto all’esterno ma con-sumato in maniera irregolare all’interno, fi no a realizzare delle fessure che si fanno canocchiali e fi ltri con cui osservare l’esterno), per esempio, accoglie la presenza del singolo soggetto spettatore ma non lo lascia isolato dal mondo. In questo caso siamo come costretti al dialogo con l’esterno attraverso la luce e i fori o, come nel progetto al Lenbachhaus di Monaco, nel 2006, del suono. Lì dei tubi idraulici in PVC colorati univano più ambienti attraverso dei fori nelle pareti, nei quali scorreva un suono o le voci degli altri spettatori. Il suono in questo senso è proprio quel misto di razionale e istintuale di cui parlavamo prima perché era la registrazione scientifi ca dei movimenti del sottosuolo del vulcano Etna (l’orizzonte della mia infanzia), che però si fa vibrazione ed esperienza fisica.

LB: Condivisione della visione: è un aspetto che vuoi che si manifesti non solo a livello mentale nello spettatore?

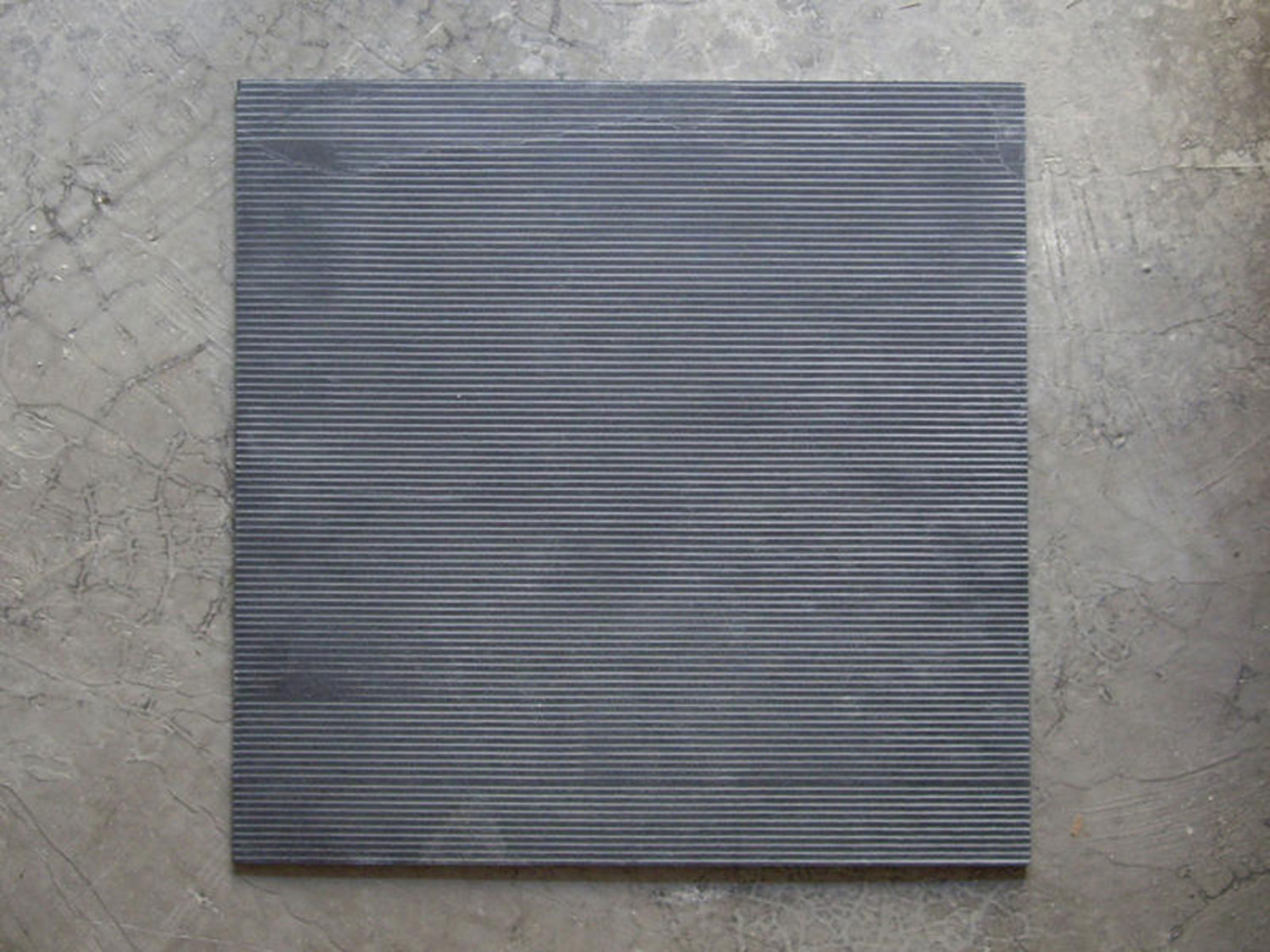

PP: Voglio alludere alla condivisione come possibilità di una condizione di vivere le cose, ma senza imporla. L’Observatorium non è il luogo dell’ego del singolo, ma uno strumento per mettersi in relazione con gli altri. Non mi interessa il monologo, ma tentare di attivare un dialogo. Mi piace pensare che la pittura non sia solo frontale e che diventi l’elemento attivo di raccordo tra pittura, scultura e fusione di entrambe nello spazio, a favore di uno spazio attivo, contenente tracce di una geografia collettiva ed elementare. Questa attitudine mi ha portato, per esempio, a sviluppare il lavoro dei cartoni (che vedo da sempre come un lavoro sulla pittura poiché si tratta di stratificazione di superfici) realizzando delle sculture/panchine che vivono solo nel momento in cui vengono vissute dallo spettatore. Per la mostra collettiva “Geografie” (Via Nuova, Firenze) mi è sembrato naturale proporre la panchina Benches for Everybody (2004-2006) da cui le persone potevano osservare le opere non solo mie, ma anche quelle di tutti gli altri artisti. Da quella sorta di “isola” il pubblico era stimolato a confrontarsi con la dimensione cognitiva dell’arte. Come prologo a queste opere c’è Territori di confine (Bibliografia) che consiste in un manifesto con l’immagine di un paesaggio a cui era sovrapposta l’immagine di un catalogo di colori e da una lastra di metallo con incisa una bibliografia sul colore. Come dire: trovarsi di fronte ad una montagna (e a una veduta di paesaggio) e riuscire a vedere il lago (ancora una superficie) che si trova al di là…

LB: Eccoci finalmente! Lo stavamo dando per scontato… Nel tuo lavoro è fondamentale il concetto di natura. Quale verde è “vero”: quello della pianta o quello del campionario di colore? Accettare la natura o razionalizzare la natura? Mi viene subito in mente, pensando alla riflessione sul paesaggio (mentale e fisico), all’idea di creare nuove coordinate spaziali e di condivisione di un attorno con l’opera Nomi dei colori classici (Sinfonia) che hai realizzato per Villa Romana a Firenze nell’estate del 2008.

PP: Quest’opera (monocromi di variazione di verdi, sorretti da aste collocate nel giardino, che poi diventavano leggii di fronte a cui i musicisti eseguivano brani ispirati alla natura) parte dal campionario RAL, il primo tentativo europeo (della Repubblica di Weimar, nel 1927) di rendere “comunicabile il colore” (per l’industria, e quindi per il nuovo sogno di sviluppo del mondo) attraverso dei codici numerici. Quindi, oltre al rapporto con il paesaggio, con questo lavoro, come con altri, riflettevo sui mezzi che abbiamo a disposizione per comunicare tra di noi. È questo che intendevo con condanna della visione. Questa condanna però può avere anche squarci di libertà. Ogni targa in quel caso diventava nel corso della serata uno spartito per un diverso musicista e strumento che eseguiva la sinfonia della natura. Tutti i musicisti coinvolti dovevano suonare a partire da ciò che vedevano in quei colori: percettivamente o culturalmente (ciò che li portava a ricordare, ovvero Bach, Mozart, ecc.).

LB: Suoni, installazioni, quadri che devono far rifl ettere sul contenitore in cui sono contenuti e non solo su segno e colore… condivisione di percezione… ma allora cosa è per te la pittura?

PP: La pittura è superficie e stratificazione. La pratica della pittura, invece, si risolve nella riflessione sul linguaggio della pittura stessa e sul come si vedono le cose. Penso all’ultima serie di lavori che ho fatto: delle fotografie dal titolo “Under the Bridge” realizzate a partire dal testo dei Red Hot Chili Peppers. Sono immagini di cieli sulle quali disegno, col pennarello argento (un non colore o tutti i colori, perché assume dentro di sé ciò che c’è intorno), altre immagini desunte da vedute aeree di foci di fiumi: immagini che hanno a che fare con i liquidi. L’acqua quindi si trasforma in gas, e viceversa. Ma anche: due punti di vista opposti che convergono. Come in altri miei lavori precedenti: forma e contenuto, esterno e interno, esperienza e contemplazione, apparenza e sostanza decadono dall’essere opposizioni e si presentano come un’unica entità. Dalla sovrapposizione di strati e di punti di vista affiora sempre un’immagine imprevista: una nascita al posto di una potenziale morte per cancellazione. Ecco cosa rappresenta la pratica della pittura per me… il possibile.